Il 31 agosto 1984, preceduto da una massiccia campagna pubblicitaria viene distribuito nelle sale di tutto il mondo il film “Purple rain”. Prodotto e interpretato da Prince, uno dei grandi miti neri del pop degli anni Ottanta è diretto dall'esordiente Albert Magnoli. Vista la popolarità dell'interprete c'è molta attesa per la performance cinematografica e i media sfoderano paragoni con Elvis Presley e con i Beatles. La pellicola è una sorta di lungo videoclip racconta la storia di Kid, il leader della band dei Revolution, un giovane musicista ambizioso ed egocentrico figlio di un jazzista fallito e violento. Il protagonista, interpretato da Prince, e i suoi compagni del gruppo sono in lotta perenne con un'altra band, i Time, il cui leader cerca di soffiargli anche la donna dei suoi sogni, l'amata Apollonia, interpretata da Patti Kotero, in quel periodo compagna del cantante anche nella vita. La storia, che la massiccia campagna promozionale sostiene contenga riferimenti autobiografici del cantante, si dipana tra musica, qualche colpo di scena, l'inevitabile lite nel gruppo dei Revolution e l'altrettanto inevitabile suicidio del padre di Kid. Non manca il lieto fine con il protagonista che dopo un bagno di umiltà riesce a ricostituire la band e a riconquistare l'amore della sua bella. La storia restituisce una inaspettata dignità ai "musicarelli" italiani degli anni Sessanta, con storie da fotoromanzo ispirate alle canzoni del momento. La storia di "Purple rain" è, però, davvero tutta qui, ma la risposta del pubblico è incredibile. Il film balza in testa alle classifiche dei botteghini negli Stati Uniti e in Gran Bretagna fa addirittura meglio. Qui Prince diventa il primo artista dopo i Beatles a piazzare al primo posto della relativa classifica il film, l'album della colonna sonora e il singolo della canzone d'apertura When doves cry. Non è finita qui perché proprio When doves cry vincerà anche l'Oscar per la miglior canzone da film.

Quello che viene chiamato "rock" non è soltanto un genere musicale. È uno stato d'animo, un modo d'essere che incrocia la musica, il cinema, la letteratura, il teatro e la creatività in genere compresa quella destinata alla produzione industriale. Per chi è nato negli anni Cinquanta e Sessanta è un sottofondo, una colonna sonora di ogni momento della vita, di pensieri e ricordi. Esiste da sempre e aiuta a vivere meglio...

31 agosto, 2025

30 agosto, 2025

30 agosto 1923 – Giacomo Rondinella, figlio d’arte

Il 30 agosto1923 nasce a Messina Giacomo Rondinella, figlio di un cantante famoso come Ciccillo Rondinella e dell’attrice-cantante Maria Sportelli, più conosciuta con il nome d’arte di Mary Mafalda. I genitori non vogliono che il ragazzo ripercorra le loro tracce. Per questa ragione lo fanno crescere lontano dalle scene e lo iscrivono alla scuola nautica per conseguire il diploma di capitano di lungo corso. Arruolato nel battaglione San Marco viene sorpreso dall’armistizio dell’8 settembre 1943 e costretto a rifugiarsi in casa di amici. Lasciata la divisa decide di entrare nel mondo dello spettacolo. All’inizio del 1944 debutta al circolo culturale Beato Angelico di Roma, accompagnato al pianoforte e alla chitarra da due giovani amici e subito dopo viene scritturato dalla compagnia Sportelli-Valori. Nel 1944 canta al cinema teatro Cola di Rienzo di Roma durante una festa di beneficenza e viene notato dal maestro Segurini che lo scrittura per cantare alla radio. Nel 1945 partecipa alla rivista “Imputato alzatevi”, di Michele Galdieri, con Totò, dove interpreta per la prima volta Munasterio ‘e Santa Chiara, destinata a diventare un successo mondiale. Lavora poi con le compagnie di Alberto Sordi, Rossano Brazzi, Anna Magnani, Macario, Carlo Dapporto e Renato Rascel. Tipico rappresentante della melodia partenopea, in breve tempo diventa popolarissimo vendendo migliaia di dischi. Nel 1954 presenta al Festival di Napoli Penzammoce con Achille Togliani e Pulecenella con Katyna Ranieri. Torna alla rassegna napoletana nel 1956 conquistando il secondo posto con Suspiranno 'na canzone in coppia con Aurelio Fierro e l'anno dopo è terzo insieme a Gloria Christian con 'Nnammurate dispettuse. Nel 1958 arriva ancora terzo con Giulietta e Romeo insieme a Nicla Di Bruno e nel 1961 è secondo con Palummella swing, in coppia con il duo Gino Latilla-Carla Boni. Nel 1960 è uno dei cantanti fissi di Canzonissima e nel 1962 partecipa al Festival di Sanremo con Il nostro amore insieme a Gesy Sebena. Nello stesso anno è ancora una volta secondo al Festival di Napoli con Serenata malandrina. Si trasferisce poi a Toronto dove gestisce un teatro di rivista, salvo tornare brevemente in Italia nel 1968 per partecipare al Festival di Napoli piazzandosi terzo con Guappetella. Tra le sue numerose pubblicazioni discografiche è da ricordare l'antologia di classici napoletani Napoli fonte perenne di melodia.

Il 30 agosto1923 nasce a Messina Giacomo Rondinella, figlio di un cantante famoso come Ciccillo Rondinella e dell’attrice-cantante Maria Sportelli, più conosciuta con il nome d’arte di Mary Mafalda. I genitori non vogliono che il ragazzo ripercorra le loro tracce. Per questa ragione lo fanno crescere lontano dalle scene e lo iscrivono alla scuola nautica per conseguire il diploma di capitano di lungo corso. Arruolato nel battaglione San Marco viene sorpreso dall’armistizio dell’8 settembre 1943 e costretto a rifugiarsi in casa di amici. Lasciata la divisa decide di entrare nel mondo dello spettacolo. All’inizio del 1944 debutta al circolo culturale Beato Angelico di Roma, accompagnato al pianoforte e alla chitarra da due giovani amici e subito dopo viene scritturato dalla compagnia Sportelli-Valori. Nel 1944 canta al cinema teatro Cola di Rienzo di Roma durante una festa di beneficenza e viene notato dal maestro Segurini che lo scrittura per cantare alla radio. Nel 1945 partecipa alla rivista “Imputato alzatevi”, di Michele Galdieri, con Totò, dove interpreta per la prima volta Munasterio ‘e Santa Chiara, destinata a diventare un successo mondiale. Lavora poi con le compagnie di Alberto Sordi, Rossano Brazzi, Anna Magnani, Macario, Carlo Dapporto e Renato Rascel. Tipico rappresentante della melodia partenopea, in breve tempo diventa popolarissimo vendendo migliaia di dischi. Nel 1954 presenta al Festival di Napoli Penzammoce con Achille Togliani e Pulecenella con Katyna Ranieri. Torna alla rassegna napoletana nel 1956 conquistando il secondo posto con Suspiranno 'na canzone in coppia con Aurelio Fierro e l'anno dopo è terzo insieme a Gloria Christian con 'Nnammurate dispettuse. Nel 1958 arriva ancora terzo con Giulietta e Romeo insieme a Nicla Di Bruno e nel 1961 è secondo con Palummella swing, in coppia con il duo Gino Latilla-Carla Boni. Nel 1960 è uno dei cantanti fissi di Canzonissima e nel 1962 partecipa al Festival di Sanremo con Il nostro amore insieme a Gesy Sebena. Nello stesso anno è ancora una volta secondo al Festival di Napoli con Serenata malandrina. Si trasferisce poi a Toronto dove gestisce un teatro di rivista, salvo tornare brevemente in Italia nel 1968 per partecipare al Festival di Napoli piazzandosi terzo con Guappetella. Tra le sue numerose pubblicazioni discografiche è da ricordare l'antologia di classici napoletani Napoli fonte perenne di melodia.29 agosto, 2025

29 agosto 1911 - Marcel Bianchi, la miglior chitarra dopo Django Reinhardt

Il 29 agosto 1911 nasce a Marsiglia, in Francia, il chitarrista Marcel Bianchi. Fin da ragazzo si lascia affascinare dalla musica e studia il mandolino, il violino e la chitarra. Negli anni della gioventù non pensa che il mestiere dello strumentista possa diventare un modo per guadagnarsi da vivere. La svolta arriva nel 1934 quando, dopo aver avuto l'occasione di accompagnare Louis Armstrong in uno dei suoi concerti francesi decide di trasformare l’hobby in un lavoro. Due anni dopo, nel 1936, diventa musicista professionista. Nel 1937 si stabilisce a Parigi dove viene ingaggiato da Alix Combelle e suona con quasi tutti i protagonisti della scena jazz parigina di quel periodo, da Philippe Brun a Stéphane Grappelli, da Jerry Mengo a Bill Coleman, a Fletcher Allen a molti altri. Partecipa anche ai concerti dell'Hot Club di Francia. La sua attività viene interrotta dalla guerra. Imprigionato dai tedeschi riesce a fuggire dal campo di prigionia in cui è stato rinchiuso e si stabilisce in Svizzera. Al suo ritorno in Francia, ne1 1946, è tra i primi ad adottare la chitarra elettrica. Forma un sestetto con il quale si esibisce in numerosi club a Parigi, sulla Costa Azzurra, e in tournée all'estero. Dotato di una eccellente tecnica e di una buona sonorità, Marcel Bianchi appare influenzato da Charlie Christian e Les Paul. La critica lo considera il miglior chitarrista francese dopo Django Reinhardt. Muore nel 1998.

Il 29 agosto 1911 nasce a Marsiglia, in Francia, il chitarrista Marcel Bianchi. Fin da ragazzo si lascia affascinare dalla musica e studia il mandolino, il violino e la chitarra. Negli anni della gioventù non pensa che il mestiere dello strumentista possa diventare un modo per guadagnarsi da vivere. La svolta arriva nel 1934 quando, dopo aver avuto l'occasione di accompagnare Louis Armstrong in uno dei suoi concerti francesi decide di trasformare l’hobby in un lavoro. Due anni dopo, nel 1936, diventa musicista professionista. Nel 1937 si stabilisce a Parigi dove viene ingaggiato da Alix Combelle e suona con quasi tutti i protagonisti della scena jazz parigina di quel periodo, da Philippe Brun a Stéphane Grappelli, da Jerry Mengo a Bill Coleman, a Fletcher Allen a molti altri. Partecipa anche ai concerti dell'Hot Club di Francia. La sua attività viene interrotta dalla guerra. Imprigionato dai tedeschi riesce a fuggire dal campo di prigionia in cui è stato rinchiuso e si stabilisce in Svizzera. Al suo ritorno in Francia, ne1 1946, è tra i primi ad adottare la chitarra elettrica. Forma un sestetto con il quale si esibisce in numerosi club a Parigi, sulla Costa Azzurra, e in tournée all'estero. Dotato di una eccellente tecnica e di una buona sonorità, Marcel Bianchi appare influenzato da Charlie Christian e Les Paul. La critica lo considera il miglior chitarrista francese dopo Django Reinhardt. Muore nel 1998.28 agosto, 2025

28 agosto 1979 - Il sequestro di Fabrizio e Dori

Alla fine degli anni Settanta Fabrizio De André è ormai considerato uno dei più importanti cantautori della storia della musica italiana. Il tempo delle discriminazioni, della censura delle sue composizioni e dell’ostracismo nei suoi confronti da parte della radio e della televisione sembra ormai alle spalle. Gli album La buona novella, Non al denaro, nè all’amore, nè al cielo, Storia di un impiegato, Canzoni e, nel 1978, Rimini vengono regolarmente salutati come capolavori anche da quei settori della critica che un tempo lo snobbavano. Reticente e timido non ama esibirsi dal vivo e quando lo fa si sente a disagio. Proprio nel 1978, stanco della monotonia della vita di città e del tran tran quotidiano decide insieme alla sua compagna, la cantante Dori Ghezzi, di abbandonare il “continente” e di acquistare un’azienda agricola a Lagnata, in Sardegna, una zona nelle vicinanze di Tempio Pausania. L’aria dell’isola e l’isolamento del posto ne fanno un luogo ideale per un artista che ha elevato la riservatezza e la discrezione a stile di vita. È un De Andrè diverso dal cantautore che per anni il suo pubblico ha imparato ad amare quello che si dedica, quasi a tempo pieno, all’allevamento e alla cura dei poderi. Questo paradiso terrestre cela una trappola. Il 28 agosto 1979 lui e la sua compagna vengono sequestrati da un gruppo di persone armate. Lo scopo del sequestro è evidente: chiedere un riscatto approfittando della popolarità del personaggio. La prigionia non sarà breve. Durerà quattro mesi. Per tutto quel periodo i due artisti verranno tenuti all’aria aperta sugli aspri contrafforti delle montagne sarde e passeranno le notti incatenati agli alberi. Il loro unico riparo sarà un telo di plastica. Dopo la liberazione il cantautore conserverà per sempre i segni della prigionìa e nel suo album del 1981, scritto insieme a Massimo Bubola, descriverà lo smarrimento e le incertezze di quelle notti in una canzone cruda e ricca di suggestione come Hotel Supramonte.

Alla fine degli anni Settanta Fabrizio De André è ormai considerato uno dei più importanti cantautori della storia della musica italiana. Il tempo delle discriminazioni, della censura delle sue composizioni e dell’ostracismo nei suoi confronti da parte della radio e della televisione sembra ormai alle spalle. Gli album La buona novella, Non al denaro, nè all’amore, nè al cielo, Storia di un impiegato, Canzoni e, nel 1978, Rimini vengono regolarmente salutati come capolavori anche da quei settori della critica che un tempo lo snobbavano. Reticente e timido non ama esibirsi dal vivo e quando lo fa si sente a disagio. Proprio nel 1978, stanco della monotonia della vita di città e del tran tran quotidiano decide insieme alla sua compagna, la cantante Dori Ghezzi, di abbandonare il “continente” e di acquistare un’azienda agricola a Lagnata, in Sardegna, una zona nelle vicinanze di Tempio Pausania. L’aria dell’isola e l’isolamento del posto ne fanno un luogo ideale per un artista che ha elevato la riservatezza e la discrezione a stile di vita. È un De Andrè diverso dal cantautore che per anni il suo pubblico ha imparato ad amare quello che si dedica, quasi a tempo pieno, all’allevamento e alla cura dei poderi. Questo paradiso terrestre cela una trappola. Il 28 agosto 1979 lui e la sua compagna vengono sequestrati da un gruppo di persone armate. Lo scopo del sequestro è evidente: chiedere un riscatto approfittando della popolarità del personaggio. La prigionia non sarà breve. Durerà quattro mesi. Per tutto quel periodo i due artisti verranno tenuti all’aria aperta sugli aspri contrafforti delle montagne sarde e passeranno le notti incatenati agli alberi. Il loro unico riparo sarà un telo di plastica. Dopo la liberazione il cantautore conserverà per sempre i segni della prigionìa e nel suo album del 1981, scritto insieme a Massimo Bubola, descriverà lo smarrimento e le incertezze di quelle notti in una canzone cruda e ricca di suggestione come Hotel Supramonte.27 agosto, 2025

27 agosto 1975 – Jah live, il Leone non è scomparso

Il 27 agosto 1975 si diffonde in tutta la Giamaica la notizia che Sua Maestà Imperiale Hailé Selassié è morto. Quel giorno l’isola è percorsa da un insolito vento freddo. C’è incredulità e stupore all’idea che l’uomo in cui Jah si è reincarnato sia scomparso. Per la religione Rastafariana nell’uomo infatti convivono tre diversi livelli: il primo livello, quello animale, in cui l’uomo è dominato dalle passioni, il secondo nel quale con la volontà riesce a dominare le emozioni e le passioni e, il terzo, il livello più alto, nel quale l’uomo entra in profonda comunione con il proprio essere. L’origine di questa religione va ricercata nella Valle del Nilo, in quella vasta area geografica che va dall’Egitto all’Etiopia, centro e origine delle grandi religioni monoteiste. La sua filosofia raggruppa e unifica le basi delle varie fedi che si sono formate in questa zona. Dagli antichi egizi attinge il riconoscimento della forza vitale di Ra, il sole, e dall’ebraismo la convinzione che l’umanità sia stata creata a immagine e somiglianza di Dio, o Jah. Il cuore di questa religione affonda nei misteri dell’antico “Libro dei Morti Egiziano” appresi da Mosè nel periodo passato a corte perché adottato dalla figlia del Gran Sacerdote d’Egitto. Si racconta poi che quando Makeba, la regina di Saba che regnava su un impero comprendente l’Etiopia, l’Egitto e parte della Persia, andò in visita da Re Salomone, venne da lui convertita alla fede nel Dio di Abramo. Makeba ebbe anche un figlio da Salomone, Menelik, che, educato a Gerusalemme, garantì la sopravvivenza della religione d’Abramo in Etiopia in forma non contaminata. Con l’avvento del Cristianesimo fu l’apostolo Paolo ad assumersi l’incarico di aggiornare le credenze del popolo etiope. Convertì un rispettato rabbino ortodosso che, tornato nel suo paese, introdusse le novità portate da Cristo alla religione di Abramo. Nacque così la Chiesa Ortodossa d’Etiopia, la forma più pura di Cristianesimo che mantiene intatto il collegamento con le proprie radici ebraiche ed egizie. Il duecentoventesimo re d’Etiopia, Ras Tafari Makonnen, assurto al trono d’Imperatore con il nome di Hailé Selassié (Potenza della Trinità), diretto discendente da Davide e, tramite lui, da Mosè, nel secondo dopoguerra stabilisce ufficialmente in Giamaica la sede della Chiesa Ortodossa d’Etiopia, su richiesta dei Rasta giamaicani. Il Rastafarianesimo non è altro che un aggiornamento di questa antica religione, figlio della cultura nera della Giamaica e del sogno del ritorno degli schiavi alla Madre Africa. Riconosce in Hailè Selassiè la presenza della divinità e i suoi adepti rifiutano l’ipocrisia “Babilonese” della Chiesa moderna, soprattutto di quella di Roma, considerata la più Babilonese di tutti. Per i Rasta oggi si stanno vivendo gli ultimi giorni di questo ordine mondiale e solo i virtuosi, cioè coloro che si saranno battuti per salvare il mondo dall’avidità babilonese, riusciranno a sopravvivere all’Apocalisse e a vedere la nuova era di prosperità. Dopo la morte del Leone Hailé Selassié qualcuno perde la fede, ma la gran parte dei fedeli ha fiducia nelle esortazioni dei Rasta che citando la Bibbia invitano tutti a non spaventarsi perché «Lui ha il potere di scomparire quando vuole». Sharon, la figlia di Bob Marley, chiede al padre se sia vero che Jah è morto. Bob le risponde di no e qualche giorno dopo compone la canzone Jah live.

Il 27 agosto 1975 si diffonde in tutta la Giamaica la notizia che Sua Maestà Imperiale Hailé Selassié è morto. Quel giorno l’isola è percorsa da un insolito vento freddo. C’è incredulità e stupore all’idea che l’uomo in cui Jah si è reincarnato sia scomparso. Per la religione Rastafariana nell’uomo infatti convivono tre diversi livelli: il primo livello, quello animale, in cui l’uomo è dominato dalle passioni, il secondo nel quale con la volontà riesce a dominare le emozioni e le passioni e, il terzo, il livello più alto, nel quale l’uomo entra in profonda comunione con il proprio essere. L’origine di questa religione va ricercata nella Valle del Nilo, in quella vasta area geografica che va dall’Egitto all’Etiopia, centro e origine delle grandi religioni monoteiste. La sua filosofia raggruppa e unifica le basi delle varie fedi che si sono formate in questa zona. Dagli antichi egizi attinge il riconoscimento della forza vitale di Ra, il sole, e dall’ebraismo la convinzione che l’umanità sia stata creata a immagine e somiglianza di Dio, o Jah. Il cuore di questa religione affonda nei misteri dell’antico “Libro dei Morti Egiziano” appresi da Mosè nel periodo passato a corte perché adottato dalla figlia del Gran Sacerdote d’Egitto. Si racconta poi che quando Makeba, la regina di Saba che regnava su un impero comprendente l’Etiopia, l’Egitto e parte della Persia, andò in visita da Re Salomone, venne da lui convertita alla fede nel Dio di Abramo. Makeba ebbe anche un figlio da Salomone, Menelik, che, educato a Gerusalemme, garantì la sopravvivenza della religione d’Abramo in Etiopia in forma non contaminata. Con l’avvento del Cristianesimo fu l’apostolo Paolo ad assumersi l’incarico di aggiornare le credenze del popolo etiope. Convertì un rispettato rabbino ortodosso che, tornato nel suo paese, introdusse le novità portate da Cristo alla religione di Abramo. Nacque così la Chiesa Ortodossa d’Etiopia, la forma più pura di Cristianesimo che mantiene intatto il collegamento con le proprie radici ebraiche ed egizie. Il duecentoventesimo re d’Etiopia, Ras Tafari Makonnen, assurto al trono d’Imperatore con il nome di Hailé Selassié (Potenza della Trinità), diretto discendente da Davide e, tramite lui, da Mosè, nel secondo dopoguerra stabilisce ufficialmente in Giamaica la sede della Chiesa Ortodossa d’Etiopia, su richiesta dei Rasta giamaicani. Il Rastafarianesimo non è altro che un aggiornamento di questa antica religione, figlio della cultura nera della Giamaica e del sogno del ritorno degli schiavi alla Madre Africa. Riconosce in Hailè Selassiè la presenza della divinità e i suoi adepti rifiutano l’ipocrisia “Babilonese” della Chiesa moderna, soprattutto di quella di Roma, considerata la più Babilonese di tutti. Per i Rasta oggi si stanno vivendo gli ultimi giorni di questo ordine mondiale e solo i virtuosi, cioè coloro che si saranno battuti per salvare il mondo dall’avidità babilonese, riusciranno a sopravvivere all’Apocalisse e a vedere la nuova era di prosperità. Dopo la morte del Leone Hailé Selassié qualcuno perde la fede, ma la gran parte dei fedeli ha fiducia nelle esortazioni dei Rasta che citando la Bibbia invitano tutti a non spaventarsi perché «Lui ha il potere di scomparire quando vuole». Sharon, la figlia di Bob Marley, chiede al padre se sia vero che Jah è morto. Bob le risponde di no e qualche giorno dopo compone la canzone Jah live.26 agosto, 2025

26 agosto 1972 - Armando Fragna, il rivale di Barzizza e Angelini

Il 26 agosto 1972 muore a Livorno Armando Fragna, direttore d’orchestra e compositore. Nel dopoguerra è uno dei protagonisti della Radio per l’impronta delle sue musiche e dei suoi arrangiamenti che più di altri, segnavano un punto di congiunzione tra la tradizione della canzone all’italiana e le moderne sonorità delle grandi orchestre statunitensi. Per molto tempo rappresenta il terzo incomodo tra i due grandi rivali Pippo Barzizza e Cinico Angelini. Nato a Napoli il 16 dicembre del 1898, esordisce giovanissimo nel mondo del teatro, dirigendo l’orchestra della Compagnia di Tecla Scarano. Diviene poi il più stretto collaboratore di Ettore Petrolini e si occupa della parte per altre prestigiose compagnie del varietà come quella di Isa Bluette, Totò, Anna Magnani e Renato Rascel. Negli anni Trenta inizia anche a scrivere colonne sonore e motivi musicali per il cinema riscuotendo grande successo con film come “Quei due”, del 1935 con Eduardo e Peppino de Filippo, “L’allegro cantante” del 1938 e, soprattutto, tre lungometraggi diretti da Mario Matteoli: “I pompieri di Viggiù” del 1949, “I cadetti di Guascogna” dell’anno dopo e "Arrivano i nostri" del 1951. Tra le sue canzoni più importanti si ricordano Signora fortuna, portata al successo da Carlo Buti, I pompieri di Viggiù, I cadetti di Guascogna e la popolarissima Qui sotto il cielo di Capri.

Il 26 agosto 1972 muore a Livorno Armando Fragna, direttore d’orchestra e compositore. Nel dopoguerra è uno dei protagonisti della Radio per l’impronta delle sue musiche e dei suoi arrangiamenti che più di altri, segnavano un punto di congiunzione tra la tradizione della canzone all’italiana e le moderne sonorità delle grandi orchestre statunitensi. Per molto tempo rappresenta il terzo incomodo tra i due grandi rivali Pippo Barzizza e Cinico Angelini. Nato a Napoli il 16 dicembre del 1898, esordisce giovanissimo nel mondo del teatro, dirigendo l’orchestra della Compagnia di Tecla Scarano. Diviene poi il più stretto collaboratore di Ettore Petrolini e si occupa della parte per altre prestigiose compagnie del varietà come quella di Isa Bluette, Totò, Anna Magnani e Renato Rascel. Negli anni Trenta inizia anche a scrivere colonne sonore e motivi musicali per il cinema riscuotendo grande successo con film come “Quei due”, del 1935 con Eduardo e Peppino de Filippo, “L’allegro cantante” del 1938 e, soprattutto, tre lungometraggi diretti da Mario Matteoli: “I pompieri di Viggiù” del 1949, “I cadetti di Guascogna” dell’anno dopo e "Arrivano i nostri" del 1951. Tra le sue canzoni più importanti si ricordano Signora fortuna, portata al successo da Carlo Buti, I pompieri di Viggiù, I cadetti di Guascogna e la popolarissima Qui sotto il cielo di Capri.25 agosto, 2025

25 agosto 1975 - Junior Collins, il corno francese del Be Bop

Il 25 agosto 1975 muore a Dublin, nel New Hampshire, Junior Collins, suonatore di corno francese tra i protagonisti della scena del Be Bop. Registrato all'anagrafe con il nome di Addison S. Collins Jr., nasce a Shreveport, in Louisiana, nel 1922 compiendo regolari studi musicali. All'inizio della seconda guerra mondiale entra a far parte dell'orchestra di Glenn Miller a New Haven. Nel 1944, alla morte di Miller, continua a militare nella formazione sotto la guida di Tex Beneke. In seguito entra nell'orchestra di Benny Goodman ma non ci resta a lungo per l'incompatibilità che lo oppone al leader. Se ne va sbattendo la porta e dopo aver rimproverato a Goodman una serie di deficienze nell'intonazione). Nel 1948 entra a far parte della celebre Tuba Band guidata da Miles Davis con la quale si esibisce anche nel famoso concerto al Royal Roost di New York. Con la stessa formazione, il 4 settembre 1948, incide dal vivo i brani Why Do I Love You, Godchild, S'il Vous Plait, Moon Dreams e Hallucinations; il 18 settembre 1948, sempre dal vivo Darn That Dream, Move, Moon Dreams II, Hallucinations II, che vengono poi pubblicati nella collana intitolata Pre-Birth of the Cool. Fa parte anche del gruppo che incide parte del materiale poi pubblicato come Birth of the Cool. Il suo nome compare infatti nella formazione che il 21 gennaio 1949 registra Move, Jeru, Godchild e Budo mentre negli altri brani viene sostituito prima da Sandy Siegelstein e poi da Gunther Schuller. Collins fa anche parte della formazione che accompagna Charlie Parker e i Dave Lambert Singers il 22 maggio 1953 nella seduta di registrazione per la Verve di Old Folks, In The Still of the Night e If I Love Again. Inaspettatamente alla fine degli anni Cinquanta interrompe la carriera musicale per dedicarsi all'attività di assistente sociale che continuerà fino al giorno della morte. Interprete profondamente preparato e molto intelligente è uno dei pionieri dell'utilizzo del corno francese nell'ambito del linguaggio Be Bop.

Il 25 agosto 1975 muore a Dublin, nel New Hampshire, Junior Collins, suonatore di corno francese tra i protagonisti della scena del Be Bop. Registrato all'anagrafe con il nome di Addison S. Collins Jr., nasce a Shreveport, in Louisiana, nel 1922 compiendo regolari studi musicali. All'inizio della seconda guerra mondiale entra a far parte dell'orchestra di Glenn Miller a New Haven. Nel 1944, alla morte di Miller, continua a militare nella formazione sotto la guida di Tex Beneke. In seguito entra nell'orchestra di Benny Goodman ma non ci resta a lungo per l'incompatibilità che lo oppone al leader. Se ne va sbattendo la porta e dopo aver rimproverato a Goodman una serie di deficienze nell'intonazione). Nel 1948 entra a far parte della celebre Tuba Band guidata da Miles Davis con la quale si esibisce anche nel famoso concerto al Royal Roost di New York. Con la stessa formazione, il 4 settembre 1948, incide dal vivo i brani Why Do I Love You, Godchild, S'il Vous Plait, Moon Dreams e Hallucinations; il 18 settembre 1948, sempre dal vivo Darn That Dream, Move, Moon Dreams II, Hallucinations II, che vengono poi pubblicati nella collana intitolata Pre-Birth of the Cool. Fa parte anche del gruppo che incide parte del materiale poi pubblicato come Birth of the Cool. Il suo nome compare infatti nella formazione che il 21 gennaio 1949 registra Move, Jeru, Godchild e Budo mentre negli altri brani viene sostituito prima da Sandy Siegelstein e poi da Gunther Schuller. Collins fa anche parte della formazione che accompagna Charlie Parker e i Dave Lambert Singers il 22 maggio 1953 nella seduta di registrazione per la Verve di Old Folks, In The Still of the Night e If I Love Again. Inaspettatamente alla fine degli anni Cinquanta interrompe la carriera musicale per dedicarsi all'attività di assistente sociale che continuerà fino al giorno della morte. Interprete profondamente preparato e molto intelligente è uno dei pionieri dell'utilizzo del corno francese nell'ambito del linguaggio Be Bop. 24 agosto, 2025

24 agosto 1969 - Il Ristorante di Alice

Il 24 agosto 1969 a Los Angeles e a New York viene proiettato per la prima volta il film "Alice's Restaurant", ispirato all'omonimo e autobiografico talking-blues di Arlo Guthrie, il figlio del grande folksinger Woody. Diretto da Arthur Penn la pellicola, in cui Arlo interpreta il protagonista, cioè se stesso, è destinata a restare una preziosa testimonianza di un'epoca e un esempio di come un lungometraggio possa assumere i modi e i ritmi di una canzone senza necessariamente diventare lezioso o, peggio, banale. La mano felice del regista oscilla tra la narrazione e il documentario senza mai farsi trascinare oltre i limiti del racconto. Non è un caso che la generazione ribelle degli anni Sessanta si ritrovi più in questo film che nel pessimistico "Easy rider". La storia è quella di Arlo, un giovane cantante rock diciottenne che, pur di evitare l'arruolamento in un esercito impegnato nella guerra del Vietnam, decide di riprendere a studiare. La scuola cui si iscrive, il Rocky Mountain College, però, non può sopportare a lungo i suoi atteggiamenti anticonformistici e in breve tempo lo espelle. Si unisce allora a due amici appena conosciuti, Ray e Alice, che gestiscono un piccolo ristorante che serve a sostenere un gruppo di ragazzi che vivono in comunità in una chiesa sconsacrata. Dopo varie peripezie Arlo riesce a ottenere l’esonero e decide di restare nella comunità, ma scopre che, uno dopo l'altro, i giovani se ne sono andati lasciando soli Ray e Alice. Nel film si alternano momenti ironici a episodi di satira aperta (uno fra tutti è il colloquio di Arlo con lo psichiatra militare) a momenti altamente drammatici, ma non ci sono segnali di disillusione. Anche la fine dell'esperienza comunitaria è vista più come un elemento che nasce dalla dissoluzione dell'America giovanile che come un dato di fatto. Le musiche e le voci di Joni Mitchell, Pete Seeger, Garry Sherman e dello stesso Arlo Guthrie sottolineano una speranza: quella che la parte più libera dei giovani statunitensi possa contribuire a cambiare lo stato delle cose esistenti. In questo senso le battaglie per i diritti civili e contro la guerra vengono viste come l'altra faccia del "sogno americano", quasi a sancire la legittimità della speranza una generazione che sta scoprendo l'impegno politico dopo aver percorso un pezzo della strada tracciata da Kerouac e Ginsberg. Se ne accorgono i giovani che la sera del 24 agosto affollano le sale dove il film viene proiettato in prima visione e ne decretano l'imprevisto successo.

Il 24 agosto 1969 a Los Angeles e a New York viene proiettato per la prima volta il film "Alice's Restaurant", ispirato all'omonimo e autobiografico talking-blues di Arlo Guthrie, il figlio del grande folksinger Woody. Diretto da Arthur Penn la pellicola, in cui Arlo interpreta il protagonista, cioè se stesso, è destinata a restare una preziosa testimonianza di un'epoca e un esempio di come un lungometraggio possa assumere i modi e i ritmi di una canzone senza necessariamente diventare lezioso o, peggio, banale. La mano felice del regista oscilla tra la narrazione e il documentario senza mai farsi trascinare oltre i limiti del racconto. Non è un caso che la generazione ribelle degli anni Sessanta si ritrovi più in questo film che nel pessimistico "Easy rider". La storia è quella di Arlo, un giovane cantante rock diciottenne che, pur di evitare l'arruolamento in un esercito impegnato nella guerra del Vietnam, decide di riprendere a studiare. La scuola cui si iscrive, il Rocky Mountain College, però, non può sopportare a lungo i suoi atteggiamenti anticonformistici e in breve tempo lo espelle. Si unisce allora a due amici appena conosciuti, Ray e Alice, che gestiscono un piccolo ristorante che serve a sostenere un gruppo di ragazzi che vivono in comunità in una chiesa sconsacrata. Dopo varie peripezie Arlo riesce a ottenere l’esonero e decide di restare nella comunità, ma scopre che, uno dopo l'altro, i giovani se ne sono andati lasciando soli Ray e Alice. Nel film si alternano momenti ironici a episodi di satira aperta (uno fra tutti è il colloquio di Arlo con lo psichiatra militare) a momenti altamente drammatici, ma non ci sono segnali di disillusione. Anche la fine dell'esperienza comunitaria è vista più come un elemento che nasce dalla dissoluzione dell'America giovanile che come un dato di fatto. Le musiche e le voci di Joni Mitchell, Pete Seeger, Garry Sherman e dello stesso Arlo Guthrie sottolineano una speranza: quella che la parte più libera dei giovani statunitensi possa contribuire a cambiare lo stato delle cose esistenti. In questo senso le battaglie per i diritti civili e contro la guerra vengono viste come l'altra faccia del "sogno americano", quasi a sancire la legittimità della speranza una generazione che sta scoprendo l'impegno politico dopo aver percorso un pezzo della strada tracciata da Kerouac e Ginsberg. Se ne accorgono i giovani che la sera del 24 agosto affollano le sale dove il film viene proiettato in prima visione e ne decretano l'imprevisto successo.23 agosto, 2025

23 agosto 1963 - Glen Gray, il Presidente della leggendaria Casa Loma

Il 23 agosto 1963 muore a Plymouth, nel Massachusetts, il sassofonista Glen Gray, soprannominato Spike. Il musicista, che all'anagrafe è registrato come Glen Gray Knoblaugh nasce a Roanoke, nell'Illinois, il 7 giugno 1906 e inizia a studiare il sassofono quando ancora frequenta il Wesleyan College. Per qualche tempo la musica resta poco più di un hobby ma poi, dopo aver fatto vari mestieri, tra cui quello di cassiere di una compagnia ferroviaria, decide di mettere a frutto le sue qualità di sassofonista e raggranella numerose scritture in formazioni instabili e occasionali messe insieme per contratti brevi con locali e feste della sua zona. Intenzionato a far fortuna nel 1925 si trasferisce a Detroit, dove riesce a trovare spazio nella Orange Blossom Band in uno dei tanti gruppi che in quella città vengono organizzati e gestiti dall'impresario Jean Goldkette. Nel momento in cui l'orchestra si organizza in forma di cooperativa scegliendo come nome quello di un club canadese, Casa Loma, i musicisti che la compongono lo eleggono presidente. Nel lungo periodo di attività di questa orchestra, considerata la più nota e quotata tra le formazioni del periodo immediatamente precedente all'avvento dello swing continua a sedere tra i componenti della sezione fiati e solo nel 1937 inizia a porsi di fronte all'orchestra come fanno il leader delle grandi orchestre swing. Ritiratosi a vita privata negli anni Cinquanta, nel 1956 torna a suonare guidando un brillante complesso di studio con il quale riesce a ricreare il sound dell'orchestra Casa Loma. Nonostante il grande successo di quelle registrazioni Glen Gray considera il ritorno un evento eccezionale e si ritira definitivamente dalle scene.

Il 23 agosto 1963 muore a Plymouth, nel Massachusetts, il sassofonista Glen Gray, soprannominato Spike. Il musicista, che all'anagrafe è registrato come Glen Gray Knoblaugh nasce a Roanoke, nell'Illinois, il 7 giugno 1906 e inizia a studiare il sassofono quando ancora frequenta il Wesleyan College. Per qualche tempo la musica resta poco più di un hobby ma poi, dopo aver fatto vari mestieri, tra cui quello di cassiere di una compagnia ferroviaria, decide di mettere a frutto le sue qualità di sassofonista e raggranella numerose scritture in formazioni instabili e occasionali messe insieme per contratti brevi con locali e feste della sua zona. Intenzionato a far fortuna nel 1925 si trasferisce a Detroit, dove riesce a trovare spazio nella Orange Blossom Band in uno dei tanti gruppi che in quella città vengono organizzati e gestiti dall'impresario Jean Goldkette. Nel momento in cui l'orchestra si organizza in forma di cooperativa scegliendo come nome quello di un club canadese, Casa Loma, i musicisti che la compongono lo eleggono presidente. Nel lungo periodo di attività di questa orchestra, considerata la più nota e quotata tra le formazioni del periodo immediatamente precedente all'avvento dello swing continua a sedere tra i componenti della sezione fiati e solo nel 1937 inizia a porsi di fronte all'orchestra come fanno il leader delle grandi orchestre swing. Ritiratosi a vita privata negli anni Cinquanta, nel 1956 torna a suonare guidando un brillante complesso di studio con il quale riesce a ricreare il sound dell'orchestra Casa Loma. Nonostante il grande successo di quelle registrazioni Glen Gray considera il ritorno un evento eccezionale e si ritira definitivamente dalle scene.22 agosto, 2025

22 agosto 1936 – Tony Kendall, l’agente segreto Jo Walker

Il 22 agosto 1936 nasce a Roma Luciano Stella, in arte Tony Kendall. Le sue esperienze nel mondo dello spettacolo cominciano sui set dei fotoromanzi dove il suo volto particolare viene notato da Steno che nel 1956 lo inserisce nel cast di “Femmina tre volte”. In quegli anni si chiama ancora Luciano Stella. È Vittorio De Sica che, dopo averlo conosciuto a un provino gli suggerisce di trovarsi un nome d’arte “americano”. Per la scelta lui racconta di essersi fatto ispirare da un’enorme insegna vista nei pressi di Torvajanica. Il suo primo film di successo è “La frusta e il corpo” di Mario Bava nel 1963 cui seguono notevoli esperienze nei vari filoni del “cinema di genere italiano” di quegli anni interpretando alcuni cult come “La jena di Londra” di Gino Mangini del 1963, “Delitto sull’autostrada” di Bruno Corbucci e soprattutto “La cavalcata dei resuscitati ciechi” di Amando de Ossorio. Non mancano prove anche nei film d’impegno come “Gli intoccabili” di Giuliano Montaldo nel 1968 o “Il muro di gomma” di Marco Risi nel 1991. Nel 1965 in “Operazione tre gatti gialli” diretto da Frank Kramer interpreta per la prima volta il personaggio di Jo Walker, un agente segreto ispirato alle fortune di 007. Il personaggio, che ottiene uno straordinario successo in tutto il mondo e, in particolare, in Germania finisce per condizionare la sua carriera. Interpreterà Jo Walker in ben sette film e la serie avrà termine non per un calo d'attenzione del pubblico ma soltanto perchè Tony Kendall deciderà di chiudere l'esperienza. Muore a Roma il 28 novembre 2009.

21 agosto, 2025

21 agosto 1930 – La difficile carriera di Christiane Legrand

Il 21 agosto 1930 nasce ad Aix-les-Bains, in Francia, Christiane Legrand, una delle più importanti voci femminili del jazz europeo tra gli anni Cinquanta e Sessanta. La sua è una famiglia destinata a lasciare più d'una traccia nella storia musicale del Novecento. Il padre, infatti, è il clarinettista, sassofonista e compositore Raymond Legrand, mentre il fratello minore, il pianista Michel Legrand, otterrà uno straordinario successo sia come strumentista e compositore jazz che come autore e interprete di musiche e brani per il cinema. Chiusa tra i due talenti della famiglia Christiane fatica non poco a imporsi in un ambiente chiuso e un po' maschilista come la scena jazz francese degli anni Cinquanta. Dopo gli studi di piano non si rassegna alla carriera dell'insegnamento. A partire dal 1954 inizia a cantare in varie band, comprese quelle del fratellino. Contemporaneamente, nel 1955, trova ospitalità in un gruppo vocale considerato all'avanguardia per l'epoca. Sono i Blue Stars. Successivamente cambieranno nome in Double-Six e finiranno per essere osannati dalla critica come il primo gruppo europeo capace di cimentarsi in un nuovo stile vocale basato sui virtuosismi e l'arte quasi surrealista dell'allitterazione. Sono gli anni a cavallo tra i Cinquanta e i Sessanta e Christiane diventa una delle voci francesi più importanti di quel periodo. La sua popolarità non resta, però, confinata nei ristretti confini del jazz. Più volte spazia nel pop attraverso la porta del cinema. È sua la voce femminile che canta nel film "Les Parapluies de Cherbourg" di Jacques Demy, la cui colonna sonora porta la firma del "fratellino" Michel Legrand. L'avventura con i Double-Six finisce nel 1965. Per un po' si esibisce con Ward Swingle, ma poi lascia. Preferisce seguire da vicino i nuovi gruppi vocali che si ispirano allo stile che l'ha resa famosa. Muore il 1° novembre 2011. Del suo periodo con i Double Six resta una testimonianza straordinaria nell'album Dizzy Gillespie et Les Double-Six.

Il 21 agosto 1930 nasce ad Aix-les-Bains, in Francia, Christiane Legrand, una delle più importanti voci femminili del jazz europeo tra gli anni Cinquanta e Sessanta. La sua è una famiglia destinata a lasciare più d'una traccia nella storia musicale del Novecento. Il padre, infatti, è il clarinettista, sassofonista e compositore Raymond Legrand, mentre il fratello minore, il pianista Michel Legrand, otterrà uno straordinario successo sia come strumentista e compositore jazz che come autore e interprete di musiche e brani per il cinema. Chiusa tra i due talenti della famiglia Christiane fatica non poco a imporsi in un ambiente chiuso e un po' maschilista come la scena jazz francese degli anni Cinquanta. Dopo gli studi di piano non si rassegna alla carriera dell'insegnamento. A partire dal 1954 inizia a cantare in varie band, comprese quelle del fratellino. Contemporaneamente, nel 1955, trova ospitalità in un gruppo vocale considerato all'avanguardia per l'epoca. Sono i Blue Stars. Successivamente cambieranno nome in Double-Six e finiranno per essere osannati dalla critica come il primo gruppo europeo capace di cimentarsi in un nuovo stile vocale basato sui virtuosismi e l'arte quasi surrealista dell'allitterazione. Sono gli anni a cavallo tra i Cinquanta e i Sessanta e Christiane diventa una delle voci francesi più importanti di quel periodo. La sua popolarità non resta, però, confinata nei ristretti confini del jazz. Più volte spazia nel pop attraverso la porta del cinema. È sua la voce femminile che canta nel film "Les Parapluies de Cherbourg" di Jacques Demy, la cui colonna sonora porta la firma del "fratellino" Michel Legrand. L'avventura con i Double-Six finisce nel 1965. Per un po' si esibisce con Ward Swingle, ma poi lascia. Preferisce seguire da vicino i nuovi gruppi vocali che si ispirano allo stile che l'ha resa famosa. Muore il 1° novembre 2011. Del suo periodo con i Double Six resta una testimonianza straordinaria nell'album Dizzy Gillespie et Les Double-Six.20 agosto, 2025

20 agosto 1950 - Mita Medici, una sex symbol degli anni della contestazione

Il 20 agosto 1950 nasce Patrizia Vistarini, destinata a diventare con il nome d’arte di Mita Medici, uno dei sex symbol italiani tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Settanta. Figlia dell'attore Carlo Silva, nel 1965 a soli quindici anni vince il concorso Miss Teenager. A sedici fa il suo debutto cinematografico nel film “L’estate” di Paolo Spinola cui segue nel 1969 il grande successo di "Pronto c'è una certa Giuliana per te" di Massimo Franciosa. Nello stesso anno si fa notare anche nel mondo della canzone con il singolo Nella vita c'è un momento con il quale partecipa al concorso la Caravella di Bari. I risultati migliori arrivano però dal cinema dove interpreta film come "Colpo di sole" di Mino Guerrini, "Come ti chiami amore mio?" di Umberto Silva o "Plagio" di Sergio Capogna. Non mancano poi performance teatrali come, nel 1973, la partecipazione al musical "Ciao Rudy" di Garinei e Giovannini. Nel 1974 arriva anche il grande successo televisivo con "Canzonissima". Nel 1978 dopo aver portato in scena "Il mercante di Venezia", di Shakespeare per la regia di Cobelli, se ne va negli Stati Uniti per frequentare prima il "Lee Strasberg Theatre Institute" e poi "L'actors Studio". Al ritorno in Italia riprende la sua attività privilegiando soprattutto il teatro e la televisione pur senza disdegnare qualche partecipazione cinematografica. Tra gli anni 1991-93 è stata tra le animatrici dell'Associazione Culturale "Lo Studio". A lei Le Orme hanno dedicato la canzone Mita Mita.

Il 20 agosto 1950 nasce Patrizia Vistarini, destinata a diventare con il nome d’arte di Mita Medici, uno dei sex symbol italiani tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Settanta. Figlia dell'attore Carlo Silva, nel 1965 a soli quindici anni vince il concorso Miss Teenager. A sedici fa il suo debutto cinematografico nel film “L’estate” di Paolo Spinola cui segue nel 1969 il grande successo di "Pronto c'è una certa Giuliana per te" di Massimo Franciosa. Nello stesso anno si fa notare anche nel mondo della canzone con il singolo Nella vita c'è un momento con il quale partecipa al concorso la Caravella di Bari. I risultati migliori arrivano però dal cinema dove interpreta film come "Colpo di sole" di Mino Guerrini, "Come ti chiami amore mio?" di Umberto Silva o "Plagio" di Sergio Capogna. Non mancano poi performance teatrali come, nel 1973, la partecipazione al musical "Ciao Rudy" di Garinei e Giovannini. Nel 1974 arriva anche il grande successo televisivo con "Canzonissima". Nel 1978 dopo aver portato in scena "Il mercante di Venezia", di Shakespeare per la regia di Cobelli, se ne va negli Stati Uniti per frequentare prima il "Lee Strasberg Theatre Institute" e poi "L'actors Studio". Al ritorno in Italia riprende la sua attività privilegiando soprattutto il teatro e la televisione pur senza disdegnare qualche partecipazione cinematografica. Tra gli anni 1991-93 è stata tra le animatrici dell'Associazione Culturale "Lo Studio". A lei Le Orme hanno dedicato la canzone Mita Mita.19 agosto, 2025

19 agosto 1940 - Johnny Nash, l'idolo dei teenager

Il 19 agosto 1940 nasce a Houston, in Texas, John Lester Nash Jr. destinato a diventare alla fine degli anni Cinquanta con il nome d'arte di Johnny Nash uno degli idoli dei teenager. È ancora giovanissimo quando le sue interpretazioni di brani come A teenage sings the blues, A very special love e The teen commandements mandano in visibilio i ragazzi e soprattutto le ragazzine che accorrono numerosissime ai suoi concerti. All'inizio degli anni Sessanta però la sua stella sembra appannarsi. Nuovi generi e nuovi idoli si affacciano sulla scena musicale mentre lui, impegnato anche sul fronte cinematografico, fatica a tenere il passo con i tempi. Inaspettatamente l'incontro con la Giamaica e la scoperta dei suoi ritmi e delle sue atmosfere musicali favoriscono il suo rilancio. In questo periodo Johnny lavora anche con Bob Marley e pubblica brani di successo come Hold me tight del 1968, You got soul e Cupid del 1969, I can see cleary now, Stir it up e There are more questions than answers del 1972. Nella seconda metà degli anni settanta, lontano dai momenti migliori della sua carriera e dal successo discografico, continua a cantare in show televisivi e nel circuito dei grandi club. Muore il 6 ottobre 2020.

Il 19 agosto 1940 nasce a Houston, in Texas, John Lester Nash Jr. destinato a diventare alla fine degli anni Cinquanta con il nome d'arte di Johnny Nash uno degli idoli dei teenager. È ancora giovanissimo quando le sue interpretazioni di brani come A teenage sings the blues, A very special love e The teen commandements mandano in visibilio i ragazzi e soprattutto le ragazzine che accorrono numerosissime ai suoi concerti. All'inizio degli anni Sessanta però la sua stella sembra appannarsi. Nuovi generi e nuovi idoli si affacciano sulla scena musicale mentre lui, impegnato anche sul fronte cinematografico, fatica a tenere il passo con i tempi. Inaspettatamente l'incontro con la Giamaica e la scoperta dei suoi ritmi e delle sue atmosfere musicali favoriscono il suo rilancio. In questo periodo Johnny lavora anche con Bob Marley e pubblica brani di successo come Hold me tight del 1968, You got soul e Cupid del 1969, I can see cleary now, Stir it up e There are more questions than answers del 1972. Nella seconda metà degli anni settanta, lontano dai momenti migliori della sua carriera e dal successo discografico, continua a cantare in show televisivi e nel circuito dei grandi club. Muore il 6 ottobre 2020.18 agosto, 2025

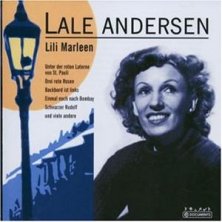

18 agosto 1941 – Lili Marleen

Il 18 agosto 1941 Radio Belgrado, la stazione radiofonica messa in piedi dai nazisti nella Jugoslavia occupata, diffonde per la prima volta le note di una canzone destinata a conquistare il cuore dei soldati di tutti gli eserciti impegnati nella seconda guerra mondiale. Si intitola Lili Marleen e la sua musica è stata composta nel 1938 dal musicista tedesco Norbert Schultze. Il testo, inusuale, è stato scritto tredici anni prima, nel 1915, dall'allora giovane poeta Hans Leip mentre stava partendo per il fronte dei Carpazi nella prima guerra mondiale. La versione diffusa da Radio Belgrado è quella registrata l'anno precedente in Germania dalla canzonettista Lale Andersen e accolta con molta freddezza dal pubblico tedesco. Malinconica e carica di nostalgia, mal si sposa con le velleità belliche del Terzo Reich. Un anno prima il disco è rimasto praticamente invenduto e sembra non sia estraneo a questo risultato il giudizio negativo di Goebbels, il ministro nazista della propaganda, che la ritiene inadatta per la sua tristezza a mantenere alto il morale della popolazione tedesca e delle truppe al fronte. Come è arrivata, dunque, a Radio Belgrado? Per uno strano scherzo della sorte. Il destino delle scorte invendute della produzione discografica tedesca è quello di alimentare le emittenti radiofoniche nei paesi occupati dai nazisti o di arricchire i pacchi dono per gli ufficiali impegnati al fronte. Lili Marleen, insieme ad altri dischi invenduti in Germania, finisce così a Radio Belgrado che la manda in onda per la prima volta proprio il 18 agosto 1941. L’emittente radiofonica in territorio jugoslavo è una delle più potenti dell’epoca. Per questa ragione la voce di Lale Andersen arriva ovunque e diventa popolarissima tra i soldati di tutte le bandiere. Ciascun paese impegnato nel conflitto ne realizzerà una versione destinata alle proprie truppe. In Italia il brano viene tradotto da Nino Rastelli e interpretato dalla voce di Lina Termini.

Il 18 agosto 1941 Radio Belgrado, la stazione radiofonica messa in piedi dai nazisti nella Jugoslavia occupata, diffonde per la prima volta le note di una canzone destinata a conquistare il cuore dei soldati di tutti gli eserciti impegnati nella seconda guerra mondiale. Si intitola Lili Marleen e la sua musica è stata composta nel 1938 dal musicista tedesco Norbert Schultze. Il testo, inusuale, è stato scritto tredici anni prima, nel 1915, dall'allora giovane poeta Hans Leip mentre stava partendo per il fronte dei Carpazi nella prima guerra mondiale. La versione diffusa da Radio Belgrado è quella registrata l'anno precedente in Germania dalla canzonettista Lale Andersen e accolta con molta freddezza dal pubblico tedesco. Malinconica e carica di nostalgia, mal si sposa con le velleità belliche del Terzo Reich. Un anno prima il disco è rimasto praticamente invenduto e sembra non sia estraneo a questo risultato il giudizio negativo di Goebbels, il ministro nazista della propaganda, che la ritiene inadatta per la sua tristezza a mantenere alto il morale della popolazione tedesca e delle truppe al fronte. Come è arrivata, dunque, a Radio Belgrado? Per uno strano scherzo della sorte. Il destino delle scorte invendute della produzione discografica tedesca è quello di alimentare le emittenti radiofoniche nei paesi occupati dai nazisti o di arricchire i pacchi dono per gli ufficiali impegnati al fronte. Lili Marleen, insieme ad altri dischi invenduti in Germania, finisce così a Radio Belgrado che la manda in onda per la prima volta proprio il 18 agosto 1941. L’emittente radiofonica in territorio jugoslavo è una delle più potenti dell’epoca. Per questa ragione la voce di Lale Andersen arriva ovunque e diventa popolarissima tra i soldati di tutte le bandiere. Ciascun paese impegnato nel conflitto ne realizzerà una versione destinata alle proprie truppe. In Italia il brano viene tradotto da Nino Rastelli e interpretato dalla voce di Lina Termini. 17 agosto, 2025

17 agosto 1964 - Maria dei Lone Justice

Il 17 agosto 1964 nasce a Los Angeles, in California, la cantante Maria McKee, voce, anima e leader indiscussa dei Lone Justice, una delle band più significative del roots-rock. Fin da piccola deve fare i conti con la presenza ingombrante del fratello, il chitarrista Bryan McLean, destinato a godere di una notevole popolarità con i Love, la band di Arthur Lee. In possesso di una voce inconfondibile e decisa a non lasciarsi intimidire, la ragazza Maria, punta, oltre che sulle sue indiscusse qualità musicali anche su un'intrigante presenza scenica. Il suo primo gruppo gode della partecipazione saltuaria del famoso fratello e si chiama Maria McKee Band. Successivamente accetta di divenire la cantante proprio della Bryan McLean Band, la band di suo fratello, ma il ruolo le sta stretto. Decide allora di continuare da sola. All'inizio degli anni Ottanta, mentre tutto il mondo musicale sembra in preda a un'involuzione che molti danno per definitiva, lei pensa che «ci sia ancora gente in giro disposta a suonare e ad ascoltare del buon rock and roll. Forse in questo periodo più che inventare cose nuove bisognerebbe rimettersi a suonare!». Forma una band di amici e si esibisce dovunque la lascino suonare. Da questa esperienza nascono i Lone Justice, una gruppo che, con vari cambiamenti, comprende il chitarrista Brit Shayne Fontayne, il bassista Gregg Sutton, il batterista Rudy Richardson e il tastierista Bruce Brody un tipetto sveglio con esperienze nei gruppi di Patti Smith e John Cale. La loro musica, una sorta di strana mescola tra il rock and roll californiano, le invenzioni ritmiche dei Rolling Stones, alcuni richiami ai Byrds e un'evidente influenza stilistica di Tom Petty, attira l'attenzione di Linda Ronstadt. Grazie al suo appoggio i Lone Justice ottengono un contratto discografico e nel 1985 pubblicano l'album Lone Justice che li fa conoscere e li trasforma in uno dei "gruppi rivelazione" dell'anno. Maria se la cava bene anche come autrice, visto che nello stesso anno il suo brano A good heart, arriva al vertice delle classifiche britanniche nell'interpretazione dell'ex cantante degli Undertones Feargal Sharkey. Nel 1986, vista l'accoglienza tiepida riservata al secondo album dei Lone Justice, Maria decide di fare da sé. Tre anni di lavoro precedono la pubblicazione di Maria McKee nel 1989. Il risultato sarà però troppo lezioso e commerciale per piacere ai fans del robusto rock dei Lone Justice e verrà accolto con sostanziale indifferenza anche dalla critica.

Il 17 agosto 1964 nasce a Los Angeles, in California, la cantante Maria McKee, voce, anima e leader indiscussa dei Lone Justice, una delle band più significative del roots-rock. Fin da piccola deve fare i conti con la presenza ingombrante del fratello, il chitarrista Bryan McLean, destinato a godere di una notevole popolarità con i Love, la band di Arthur Lee. In possesso di una voce inconfondibile e decisa a non lasciarsi intimidire, la ragazza Maria, punta, oltre che sulle sue indiscusse qualità musicali anche su un'intrigante presenza scenica. Il suo primo gruppo gode della partecipazione saltuaria del famoso fratello e si chiama Maria McKee Band. Successivamente accetta di divenire la cantante proprio della Bryan McLean Band, la band di suo fratello, ma il ruolo le sta stretto. Decide allora di continuare da sola. All'inizio degli anni Ottanta, mentre tutto il mondo musicale sembra in preda a un'involuzione che molti danno per definitiva, lei pensa che «ci sia ancora gente in giro disposta a suonare e ad ascoltare del buon rock and roll. Forse in questo periodo più che inventare cose nuove bisognerebbe rimettersi a suonare!». Forma una band di amici e si esibisce dovunque la lascino suonare. Da questa esperienza nascono i Lone Justice, una gruppo che, con vari cambiamenti, comprende il chitarrista Brit Shayne Fontayne, il bassista Gregg Sutton, il batterista Rudy Richardson e il tastierista Bruce Brody un tipetto sveglio con esperienze nei gruppi di Patti Smith e John Cale. La loro musica, una sorta di strana mescola tra il rock and roll californiano, le invenzioni ritmiche dei Rolling Stones, alcuni richiami ai Byrds e un'evidente influenza stilistica di Tom Petty, attira l'attenzione di Linda Ronstadt. Grazie al suo appoggio i Lone Justice ottengono un contratto discografico e nel 1985 pubblicano l'album Lone Justice che li fa conoscere e li trasforma in uno dei "gruppi rivelazione" dell'anno. Maria se la cava bene anche come autrice, visto che nello stesso anno il suo brano A good heart, arriva al vertice delle classifiche britanniche nell'interpretazione dell'ex cantante degli Undertones Feargal Sharkey. Nel 1986, vista l'accoglienza tiepida riservata al secondo album dei Lone Justice, Maria decide di fare da sé. Tre anni di lavoro precedono la pubblicazione di Maria McKee nel 1989. Il risultato sarà però troppo lezioso e commerciale per piacere ai fans del robusto rock dei Lone Justice e verrà accolto con sostanziale indifferenza anche dalla critica.16 agosto, 2025

16 agosto 1991 – Bruno Nicolai, un eclettico uomo di musica

Il il 16 agosto 1991 muore a Roma Bruno Nicolai. Compositore di musica sinfonica, direttore d'orchestra, autore di colonne sonore per il cinema e il teatro Nicolai è un uomo che ha dedicato alla musica l’intera vita cimentandosi anche nei panni di editore musicale e in quelli di organizzatore e animatore di eventi a vario titolo legati al mondo delle sette note. Nasce a Roma il 26 maggio 1926 e muove i primi timidi passi nel mondo della musica pigiando i tasti bianchi e neri del pianoforte sotto la guida del maestro Aldo Mantia. Si diploma poi in organo e composizione con Goffredo Petrassi presso il Conservatorio di Santa Cecilia a Roma dove incontra Ennio Morricone. Tra i due musicisti nasce un rapporto d’amicizia e di lavoro destinato a durare a lungo e a interrompersi bruscamente per questioni legali nate dalle collaborazioni non ufficiali fra loro. Autore di oltre cento colonne sonore per il cinema e la televisione, Bruno Nicolai nella sua lunga carriera compone anche interessanti opere di musica da camera e sinfonica con mescole originali tra tecnica classica e dodecafonica. Docente di armonia e composizione presso il Conservatorio Musicale di Siena è tra i fondatori della prestigiosa rivista di musica contemporanea "La Musica".

Il il 16 agosto 1991 muore a Roma Bruno Nicolai. Compositore di musica sinfonica, direttore d'orchestra, autore di colonne sonore per il cinema e il teatro Nicolai è un uomo che ha dedicato alla musica l’intera vita cimentandosi anche nei panni di editore musicale e in quelli di organizzatore e animatore di eventi a vario titolo legati al mondo delle sette note. Nasce a Roma il 26 maggio 1926 e muove i primi timidi passi nel mondo della musica pigiando i tasti bianchi e neri del pianoforte sotto la guida del maestro Aldo Mantia. Si diploma poi in organo e composizione con Goffredo Petrassi presso il Conservatorio di Santa Cecilia a Roma dove incontra Ennio Morricone. Tra i due musicisti nasce un rapporto d’amicizia e di lavoro destinato a durare a lungo e a interrompersi bruscamente per questioni legali nate dalle collaborazioni non ufficiali fra loro. Autore di oltre cento colonne sonore per il cinema e la televisione, Bruno Nicolai nella sua lunga carriera compone anche interessanti opere di musica da camera e sinfonica con mescole originali tra tecnica classica e dodecafonica. Docente di armonia e composizione presso il Conservatorio Musicale di Siena è tra i fondatori della prestigiosa rivista di musica contemporanea "La Musica".15 agosto, 2025

15 agosto 1969 - Alle cinque del pomeriggio inizia Woodstock

Alle cinque del pomeriggio del 15 agosto 1969, sono duecentomila le persone che affollano a Bethel i prati della fattoria di Max Yasgur. Il Woodstock Music and Art Fair sembra destinato a non avere mai inizio, ma i giovani arrivati fin lì non danno l’impressione di preoccuparsene. Non c’è il nervosismo che precede eventi di questo genere. Nella confusione indescrivibile ciascuno aspetta con pazienza che qualcosa succeda. Improvvisamente qualcuno arriva sul palco. È un emozionatissimo Richie Havens che, afferrato il microfono intona con voce tremante la sua Freedom. Inizia così, con un ritardo di molte ore e con la scaletta rivoluzionata, il festival di Woodstock, destinato a entrare nella leggenda come “Tre giorni di pace, amore e musica”. Secondo quanto annunciato dal programma non avrebbe dovuto essere Havens il primo a esibirsi e neppure si sarebbe dovuto attendere il pomeriggio per poter ascoltare le prime note. La manifestazione doveva aprirsi nella mattinata con Joan Baez, seguita da Arlo Guthrie e da Tim Hardin, quindi Havens, poi la Incredible String Band, Ravi Shankar, Bert Sommer e gli Sweetwater, cui era affidato il compito di chiudere la prima delle tre giornate. Già all’alba del 15 agosto, però, si capisce che tutte le previsioni sono saltate. Fin dal giorno prima tutte le linee viarie di comunicazione sono saltate. Una folla immensa sta intasando le strade con ogni mezzo nel tentativo di raggiungere i prati della fattoria di Max Yasgur, incurante degli elicotteri della polizia che con gli altoparlanti invitano a tornare indietro annunciando che l’area del festival è già al limite della capienza. Le autorità preposte all’ordine pubblico fanno diffondere via radio la notizia che la zona viene considerata “area disastrata”, ma non serve a molto. Ogni passaggio degli elicotteri viene accompagnato da gesti di scherno e il fiume umano continua ad avanzare. L’intasamento diventa definitivo quando, vista la situazione, molti ragazzi decidono di abbandonare i propri mezzi di locomozione in mezzo alle strade per continuare a piedi. La situazione che si crea rende, però, difficile, se non impossibile per gli artisti raggiungere l’area del festival. Qualcuno arriverà a piedi, altri riusciranno a garantire la loro presenza solo grazie all’intervento degli elicotteri della polizia. Mentre la fiumana di gente continua ad affluire, l’area destinata al Festival, controllata dai ragazzi della Hog Farm, una comunità hippy che si è assunta l’impegno del servizio d’ordine, ospita già duecentomila giovani, ai quali vengono consegnate razioni gratuite di riso integrale per sopperire alla mancanza di cibo. Alle cinque del pomeriggio il clima non è teso, ma la musica deve iniziare. L’unico cantante presente è Richie Havens, non ci sono dubbi che gli tocchi l’apertura. «Continua fin che ce la fai», gli dicono gli organizzatori e lui va avanti per tre ore, fino allo sfinimento, in attesa che arrivi qualcuno a dargli il cambio. Fortunatamente, quando già il povero Richie comincia a temere di dover cantare per tre giorni da solo, arriva quel folle di Country Joe McDonald che, senza la band, ancora dispersa nel traffico, sale sul palco e intona una lunghissima versione di I feel like I’m fixin’ to die rag, il suo brano contro la guerra del Vietnam, concluso da un coro di centinaia di migliaia di persone che all’unisono con lui urlano un sonoro «Fuck». Anche Country Joe, però, non è di ferro e prima o poi bisognerà pur dargli il cambio, ma non si hanno notizie degli altri artisti previsti dal programma. Gli organizzatori non sanno che pesci pigliare, ma la fortuna è decisamente dalla loro parte. Non si sa bene come, ma scovano tra il pubblico John Sebastian, il leader dei Lovin’ Spoonful, arrivato lì in veste di spettatore. Lo convincono a salire sul palco e guadagnano un’altra preziosa mezz’ora. Nel frattempo comincia ad arrivare qualcuno, sia pure alla spicciolata e senza rispettare l’ordine originario. Dopo Sebastian tocca a Bert Sommer, quindi a Ravi Shankar, la cui esibizione si svolge quasi interamente sotto una pioggia battente e improvvisa. Seguono Arlo Guthrie e gli Sweetwater. Manca sempre Joan Baez. Non c’è problema. Come già per John Sebastian, viene recuperata tra il pubblico Melanie, anche lei arrivata come spettatrice e spedita velocemente sul palco mentre calano le prime ombre della sera. Finalmente arriva anche Joan Baez. Quando la folksinger inizia a cantare è ormai notte fonda e, teoricamente, la prima giornata di Woodstock dovrebbe già essersi chiusa da qualche ora, ma chi ha tempo o voglia di guardare l’orologio?

Alle cinque del pomeriggio del 15 agosto 1969, sono duecentomila le persone che affollano a Bethel i prati della fattoria di Max Yasgur. Il Woodstock Music and Art Fair sembra destinato a non avere mai inizio, ma i giovani arrivati fin lì non danno l’impressione di preoccuparsene. Non c’è il nervosismo che precede eventi di questo genere. Nella confusione indescrivibile ciascuno aspetta con pazienza che qualcosa succeda. Improvvisamente qualcuno arriva sul palco. È un emozionatissimo Richie Havens che, afferrato il microfono intona con voce tremante la sua Freedom. Inizia così, con un ritardo di molte ore e con la scaletta rivoluzionata, il festival di Woodstock, destinato a entrare nella leggenda come “Tre giorni di pace, amore e musica”. Secondo quanto annunciato dal programma non avrebbe dovuto essere Havens il primo a esibirsi e neppure si sarebbe dovuto attendere il pomeriggio per poter ascoltare le prime note. La manifestazione doveva aprirsi nella mattinata con Joan Baez, seguita da Arlo Guthrie e da Tim Hardin, quindi Havens, poi la Incredible String Band, Ravi Shankar, Bert Sommer e gli Sweetwater, cui era affidato il compito di chiudere la prima delle tre giornate. Già all’alba del 15 agosto, però, si capisce che tutte le previsioni sono saltate. Fin dal giorno prima tutte le linee viarie di comunicazione sono saltate. Una folla immensa sta intasando le strade con ogni mezzo nel tentativo di raggiungere i prati della fattoria di Max Yasgur, incurante degli elicotteri della polizia che con gli altoparlanti invitano a tornare indietro annunciando che l’area del festival è già al limite della capienza. Le autorità preposte all’ordine pubblico fanno diffondere via radio la notizia che la zona viene considerata “area disastrata”, ma non serve a molto. Ogni passaggio degli elicotteri viene accompagnato da gesti di scherno e il fiume umano continua ad avanzare. L’intasamento diventa definitivo quando, vista la situazione, molti ragazzi decidono di abbandonare i propri mezzi di locomozione in mezzo alle strade per continuare a piedi. La situazione che si crea rende, però, difficile, se non impossibile per gli artisti raggiungere l’area del festival. Qualcuno arriverà a piedi, altri riusciranno a garantire la loro presenza solo grazie all’intervento degli elicotteri della polizia. Mentre la fiumana di gente continua ad affluire, l’area destinata al Festival, controllata dai ragazzi della Hog Farm, una comunità hippy che si è assunta l’impegno del servizio d’ordine, ospita già duecentomila giovani, ai quali vengono consegnate razioni gratuite di riso integrale per sopperire alla mancanza di cibo. Alle cinque del pomeriggio il clima non è teso, ma la musica deve iniziare. L’unico cantante presente è Richie Havens, non ci sono dubbi che gli tocchi l’apertura. «Continua fin che ce la fai», gli dicono gli organizzatori e lui va avanti per tre ore, fino allo sfinimento, in attesa che arrivi qualcuno a dargli il cambio. Fortunatamente, quando già il povero Richie comincia a temere di dover cantare per tre giorni da solo, arriva quel folle di Country Joe McDonald che, senza la band, ancora dispersa nel traffico, sale sul palco e intona una lunghissima versione di I feel like I’m fixin’ to die rag, il suo brano contro la guerra del Vietnam, concluso da un coro di centinaia di migliaia di persone che all’unisono con lui urlano un sonoro «Fuck». Anche Country Joe, però, non è di ferro e prima o poi bisognerà pur dargli il cambio, ma non si hanno notizie degli altri artisti previsti dal programma. Gli organizzatori non sanno che pesci pigliare, ma la fortuna è decisamente dalla loro parte. Non si sa bene come, ma scovano tra il pubblico John Sebastian, il leader dei Lovin’ Spoonful, arrivato lì in veste di spettatore. Lo convincono a salire sul palco e guadagnano un’altra preziosa mezz’ora. Nel frattempo comincia ad arrivare qualcuno, sia pure alla spicciolata e senza rispettare l’ordine originario. Dopo Sebastian tocca a Bert Sommer, quindi a Ravi Shankar, la cui esibizione si svolge quasi interamente sotto una pioggia battente e improvvisa. Seguono Arlo Guthrie e gli Sweetwater. Manca sempre Joan Baez. Non c’è problema. Come già per John Sebastian, viene recuperata tra il pubblico Melanie, anche lei arrivata come spettatrice e spedita velocemente sul palco mentre calano le prime ombre della sera. Finalmente arriva anche Joan Baez. Quando la folksinger inizia a cantare è ormai notte fonda e, teoricamente, la prima giornata di Woodstock dovrebbe già essersi chiusa da qualche ora, ma chi ha tempo o voglia di guardare l’orologio?14 agosto, 2025

14 agosto 1969 – La tromba di Tony Fruscella

Il 14 agosto 1969 muore a soli quarantadue anni il trombettista Tony Fruscella, una delle grandi promesse del bop. Il destino non è tenero con lui. Nato a Orangeburg, New York, il 4 febbraio 1927 passa i suoi primi quattordici anni in un orfanotrofio dedicandosi allo studio della musica sotto la guida di Jerome Cnuddle. Ha modo poi di dimostrare la sua abilità a diciotto anni quando, arruolato nelle forze armate all'età, suona nella banda militare. Le sue qualità non passano inosservate e, dopo il congedo, Fruscella suona con alcuni dei migliori protagonisti del jazz di quel periodo da Lester Young, a Gerry Mulligan che ha da poco sciolto il sodalizio con Chet Baker sostituendolo con Bob Brookmeyer e Stan Getz. Con il quartetto di Mulligan Tony si mette in luce nel luglio del 1954 in occasione della prima edizione del festival del Jazz di Newport; mentre con Getz incide l’album The Steamer, cui partecipano anche Bob Brookmeyer, John Williams e Alan Levitt. Con la fine degli anni Cinquanta l'attività di Fruscella si dirada. Il trombettista ha gravi problemi di salute che lo portano in ospedale tra la primavera e l'estate del 1969 per una cirrosi cui si sono aggiunti varie complicazioni cardiache. Il 14 agosto 1969 muore in casa di un amico.

Il 14 agosto 1969 muore a soli quarantadue anni il trombettista Tony Fruscella, una delle grandi promesse del bop. Il destino non è tenero con lui. Nato a Orangeburg, New York, il 4 febbraio 1927 passa i suoi primi quattordici anni in un orfanotrofio dedicandosi allo studio della musica sotto la guida di Jerome Cnuddle. Ha modo poi di dimostrare la sua abilità a diciotto anni quando, arruolato nelle forze armate all'età, suona nella banda militare. Le sue qualità non passano inosservate e, dopo il congedo, Fruscella suona con alcuni dei migliori protagonisti del jazz di quel periodo da Lester Young, a Gerry Mulligan che ha da poco sciolto il sodalizio con Chet Baker sostituendolo con Bob Brookmeyer e Stan Getz. Con il quartetto di Mulligan Tony si mette in luce nel luglio del 1954 in occasione della prima edizione del festival del Jazz di Newport; mentre con Getz incide l’album The Steamer, cui partecipano anche Bob Brookmeyer, John Williams e Alan Levitt. Con la fine degli anni Cinquanta l'attività di Fruscella si dirada. Il trombettista ha gravi problemi di salute che lo portano in ospedale tra la primavera e l'estate del 1969 per una cirrosi cui si sono aggiunti varie complicazioni cardiache. Il 14 agosto 1969 muore in casa di un amico.12 agosto, 2025

12 agosto 1994 – Anton Giulio Majano, il padre dei teleromanzi

Il 12 agosto 1994 muore a Marino, sui colli romani, Anton Giulio Majano, considerato il padre, più che l’inventore, del teleromanzo italiano. Colto e appassionato di letteratura nasce a Chieti il 5 luglio 1909. Collabora a giornali e riviste pubblicando anche un paio di romanzi senza grande fortuna. Dopo aver frequentato l’Accademia Militare di Modena diventa ufficiale effettivo e allo scoppio della seconda guerra mondiale si ritrova schierato sul fronte africano. Tornato in Italia partecipa alla Resistenza comandando una formazione partigiana. Dopo lo sbarco degli alleati e la liberazione del meridione partecipa allo sforzo bellico dagli studi radiofonici di Bari con il programma “Italia combatte”. Dalle trasmissioni in voce passa alle immagini nel 1949 occupandosi della regia del film “Vento d’Africa”. Nel 1953 dirige uno straordinario cast di stelle in “La domenica della buona gente”, una commedia garbata con Sophia Loren, Renato Salvatori, Ave Ninchi, Nino Manfredi, Bice Valori e Riccardo Cucciola. Alla nascita della televisione è uno dei primi a intuire le potenzialità del nuovo mezzo. Poco meno di un anno dopo l’inizio delle trasmissioni inventa il “teleromanzo a puntate” girando lo sceneggiato televisivo “Piccole donne”. Da quel momento lavora pressoché a ritmo continuo producendo una ventina di teleromanzi in vent’anni. Tra i più popolari sono da ricordare “L’isola del tesoro”, “Una tragedia americana”, “La cittadella”, “David Copperfield”, “E le stelle stanno a guardare”, “La freccia nera” “Marco Visconti” e due cicli di “Qui squadra mobile”. Per la radio cura invece un ciclo dedicato ai romanzi di Simenon. Muore a Marino ottantacinquenne il 12 agosto 1994.

Il 12 agosto 1994 muore a Marino, sui colli romani, Anton Giulio Majano, considerato il padre, più che l’inventore, del teleromanzo italiano. Colto e appassionato di letteratura nasce a Chieti il 5 luglio 1909. Collabora a giornali e riviste pubblicando anche un paio di romanzi senza grande fortuna. Dopo aver frequentato l’Accademia Militare di Modena diventa ufficiale effettivo e allo scoppio della seconda guerra mondiale si ritrova schierato sul fronte africano. Tornato in Italia partecipa alla Resistenza comandando una formazione partigiana. Dopo lo sbarco degli alleati e la liberazione del meridione partecipa allo sforzo bellico dagli studi radiofonici di Bari con il programma “Italia combatte”. Dalle trasmissioni in voce passa alle immagini nel 1949 occupandosi della regia del film “Vento d’Africa”. Nel 1953 dirige uno straordinario cast di stelle in “La domenica della buona gente”, una commedia garbata con Sophia Loren, Renato Salvatori, Ave Ninchi, Nino Manfredi, Bice Valori e Riccardo Cucciola. Alla nascita della televisione è uno dei primi a intuire le potenzialità del nuovo mezzo. Poco meno di un anno dopo l’inizio delle trasmissioni inventa il “teleromanzo a puntate” girando lo sceneggiato televisivo “Piccole donne”. Da quel momento lavora pressoché a ritmo continuo producendo una ventina di teleromanzi in vent’anni. Tra i più popolari sono da ricordare “L’isola del tesoro”, “Una tragedia americana”, “La cittadella”, “David Copperfield”, “E le stelle stanno a guardare”, “La freccia nera” “Marco Visconti” e due cicli di “Qui squadra mobile”. Per la radio cura invece un ciclo dedicato ai romanzi di Simenon. Muore a Marino ottantacinquenne il 12 agosto 1994.11 agosto, 2025

11 agosto 1954 - Joe Jackson, geniale e imprevedibile

L'11 agosto 1954 nasce a Burton-on-Trent, in Gran Bretagna, Joe Jackson, uno degli artisti più geniali e imprevedibili della new wave britannica. Cresciuto a Portsmouth, città natale della madre, a undici anni odia lo sport e, per evitare di partecipare a un torneo di football, inizia a frequentare un corso di violino. Passato il pericolo del torneo decide di passare al pianoforte, perché meno complicato. Considerato un po' eccentrico dai suoi coetanei a quattordici anni, è, come lui stesso si definirà più tardi, "un compositore autodidatta che scrive cose terribili". I suoi autori preferiti di quel periodo, Beethoven e Stravinskij, vengono sostituiti prima del jazz di Charlie Parker e Duke Ellington e poi dal rock & roll. Grazie a una borsa di studio entra nella prestigiosa Royal Academy of Music di Londra dove studia piano, composizione e percussioni. La capitale lo affascina e lo spinge a darsi da fare. Nelle ore libere fa da spalla a un suonatore di buzuki in un ristorante greco e frequenta i concerti della National Youth Orchestra. Terminata l'accademia inizia con gli Edward Bear un intenso periodo di militanza in vari gruppi pop fino a confluire negli Arm & Legs, dove incontra il bassista Graham Maby, destinato a diventare suo inseparabile compagno nelle successive avventure musicali. Insoddisfatto del lavoro di gruppo registra un demo-tape che, dopo essere stato rifiutato dalla Virgin e dalla Stiff, viene notato da David Kershenbaum, un talent scout della A&M. Proprio lui produce, nel 1978, il primo singolo della Joe Jackson Band, Is she really going out whit him? nel quale Jackson ha al suo fianco, oltre al fedelissimo Graham Maby, il chitarrista Gary Sanford e il batterista Dave Hougton. La band ottiene un buon successo, ma non regge all'irrequietezza del suo leader e si scioglie alla fine del 1980. Di fronte alla involuzione estetizzante della musica di quel periodo, Joe Jackson si lancia in un'impresa che entusiasma moltissimo la critica e sorprende il pubblico: la pubblicazione di Jumpin' jive un album di brani jazz degli anni Quaranta e Cinquanta che recupera la sua antica passione per i grandi del jazz orchestrale. Dopo essersi trasferito a New York pubblica, nel 1982, quello in molti ritengono il suo miglior album in assoluto, Night and day. Negli anni successivi, non sempre accompagnato dal favore del pubblico, cambierà più volte stile e genere, nel tentativo costante di soddisfare le sue passioni musicali più che le esigenze del mercato.